|

DOI: 10.25136/2409-7144.2022.12.39310

EDN: XHQBIW

Дата направления статьи в редакцию:

04-12-2022

Дата публикации:

30-12-2022

Аннотация:

Статья посвящена анализу особенностей трансформации семейной памяти внешних мигрантов в межпоколенческой перспективе в Липецкой области. Статья основана на результатах анкетирования и интервьюирования представителей первого, полуторного и второго поколений мигрантов в Липецкой области. На основе праксиологического подхода и методологии транснационализма семейная память мигрантов рассматривается как конфигурация актуальных нарративов и практик, одновременно учитывающих исторические культуры страны исхода и принимающего общества. Использование биографического метода Фритца Шютце позволило выявить и проанализировать кривые семейных историй мигрантов, а также сравнить их между собой в межпоколенческой перспективе. Результаты исследования позволяют сделать вывод о важной роли семейных коммемораций в конструировании идентичности сообществ мигрантов в российской провинции. Исследование выявило сохранение фактора семейных и земляческих отношений как основной причины выбора места переселения. Анализ результатов анкетирования и интервьюирования указывает на высокий уровень открытости первого, полуторного и второго поколений мигрантов по отношению к русскому языку и светским праздникам России. При этом мигранты продолжают рассматривать религиозные праздники страны исхода и принадлежность к диаспоре как маркеры своей идентичности. Исследование показало, что мигранты продолжают активно противопоставлять образы принимающего общества и страны исхода, что указывает на сосуществование сообществ памяти местных жителей и мигрантов как «параллельных» друг другу. Были выявлены существенные различия между поколениями мигрантов в оценке изменения образа жизни после переезда, в уровне вовлеченности в религиозные традиции страны исхода, в предмете ностальгии. В зависимости от направленности актуальной российской интеграционной политики и тенденций развития российской исторической культуры дальнейшее использование образов семейной памяти мигрантов может иметь как конфликтогенный потенциал, так и выступать площадкой для диалога с другими локальными сообществами памяти.

Ключевые слова:

семейная память мигрантов, межпоколенческая динамика, транснационализм, историческая культура, коммуникативная память, культурная память, сообщества памяти, коммеморативные практики, интеграция мигрантов, праксиологический подход

Abstract: The article is based on the results of questioning and interviewing representatives of the first, one and a half and second generations of migrants in the Lipetsk region. On the basis of praxeological and transnational approaches, the family memory of migrants was considered as a configuration of relevant narratives and practices that simultaneously take into account the historical cultures of the country of origin and the host society. Family commemorations play an important role in the construction of the identity of migrant communities in the Russian provinces. The study revealed the persistence of the factor of family and compatriot relations as the main reason for choosing the place of resettlement. Analysis of the results of the survey and interviewing indicates a high level of openness of the first, one and a half and second generations of migrants in relation to the Russian language and secular holidays in Russia. At the same time, migrants continue to consider the religious holidays of the country of origin and belonging to the diaspora as markers of their identity. The study showed that migrants continue to actively oppose the images of the host society and the country of origin, which indicates the coexistence of communities of memory of local residents and migrants as "parallel" to each other. Significant differences between the generations of migrants in assessing the change in lifestyle after migration, in the level of involvement in the religious traditions of the country of origin, in the subject of nostalgia were revealed.

Keywords: family memory of migrants, intergenerational dynamics, transnationalism, historical culture, communicative memory, cultural memory, memory communities, commemorative practices, integration of migrants, praxeological approach

Статья подготовлено при финансовой поддержке гранта РНФ, проект № 22-28-00503 «Трансформация коллективной памяти миграционных сообществ в современной России: межпоколенческая динамика, семейные ценности и коммеморативные практики»

Культурная интеграция мигрантов продолжает оставаться актуальной задачей не только для развивающихся, но и для развитых стран мира. При этом если страны Евросоюза и Северной Америки имеют в данном вопросе уже более чем полувековой опыт, то России только еще предстоит выработать адекватный нашей культурной специфике и в тоже время системный механизм интеграции [1]. В данной статье под мигрантами мы имеем в виду только внешних мигрантов (иммигрантов), оставляя в стороне вопросы интеграции внутренних мигрантов. Исследователи, работающие с вопросами культурной интеграции мигрантов, не могут не учитывать аспекты культурной памяти, которые в сравнении с вопросами гражданства, языка и образования, на первый взгляд, не имеют такого решающего значения. Данный тезис можно было бы признать справедливым только если бы речь шла об одном поколении трудовых мигрантов. Однако опыт зарубежных стран убедительно показывает, что успехи и неудачи интеграционной политики на уровне коммеморативных практик оказываются заметными в условиях нескольких поколений мигрантов, где особую роль начинает играть их семейная память [2, 3, 4, 5].

В свою очередь было бы неверным видеть в семейной памяти мигрантов, нечто статичное и неизменное. Глобальные миграционные процессы разрушают казавшиеся ранее незыблемыми культурные и национальные рамки существования семейной памяти, делая ее частью трансграничного пространства и межкультурного обмена. Современные Интернет-коммуникации принципиально изменили характер и специфику передачи семейного исторического опыта, который оказывается публичным. Соответственно, трансформация семейной памяти оказывается следствием предельной динамичности самого коммеморативного пространства и появления новых практик воспоминаний, мнемонических сообществ и акторов, предъявляющих к семейной памяти новые вопросы, актуальные для современного мира. Еще одним существенным вызовом для семейной памяти мигрантов оказывается сама межпоколенческая динамика, что подтверждается зарубежными исследованиями [6, 7, 8].

Каким образом межпоколенческая динамика оказывает влияние на трансформацию семейной памяти мигрантов в современной России? Мы проанализировали данный вопрос на примере Липецкой области – типичного российского региона Центральной России, имеющего агропромышленную и промышленную направленность, однородный этнический состав (96,3 % русские), а также характеризующегося низким уровнем политической конкуренции [30]. Соответственно, целью статьи является анализ межпоколенческой преемственности знаний, ценностей и практик семейной памяти внешних мигрантов в избранном российском регионе.

Несмотря на то, что исследования культурной интеграции мигрантов в России активно ведутся сегодня в отечественной исследовательской среде [9, 10, 11, 12], вопросы семейной памяти мигрантов в свете межпоколенческой динамики лишь в относительной степени затрагивались в недавних исследованиях [13, 14]. Несколько лет назад в рамках исследовательского проекта «Культурная память России в ситуации глобальных миграционных вызовов: конфликты репрезентаций, риски забвения, стратегии трансформации», поддержанного Российским научным фондом (2017-2020 гг.) нами были предложены несколько тезисов, имеющих отношение к теме данной статьи. Результаты исследования указывают на возможность культурной диффузии принимающего общества и мигрантов в России на уровне когнитивного, лингвистического, поведенческого и ценностного аспектов. Вместе с тем, выявленный уровень открытости мигрантов и принимающего общества в России скорее говорит о нейтралитете и вторичности данной сферы в сравнении, например, с социально-экономической конкуренцией и неравенством. И принимающее общество, и мигранты в настоящее время стремятся к воспроизведению «параллельных» сообществ памяти, где одна сторона практически не оказывает влияния на другую, а вторая не может указать на свое важное место в практиках конструирования новой российской идентичности, что отчасти объясняется низким уровнем осознания мигрантами своих интересов в России. Сделан вывод, что дальнейшее развитие сложившейся ситуации будет способствовать росту конфликтогенного потенциала в связи с тем, что в России еще не вступило в активную жизнь «второе поколение» мигрантов. В сравнении с зарубежным контекстом российский вариант в большей степени демонстрирует преобладание неявных форм конфликтности на уровне культурной памяти. Если за рубежом исследования указывают в большей мере на статусные конфликты, то в российских условиях память мигрантов оказывается одним из инструментов их самозащиты, проецируя тем самым доминирование защитных конфликтов памяти. Если в Западной Европе и США взаимоотношение принимающего общества и мигрантов зачастую приобретает характер столкновения ценностей модернизма и постмодернизма с традиционной культурой мигрантов, то в России скорее приходится говорить о столкновении различных вариантов традиционализма, характерных как для старожильческого населения, так и для внешних мигрантов [15, 31].

Следующий шаг был сделан нами в рамках проекта «Трансформация коллективной памяти миграционных сообществ в современной России: межпоколенческая динамика, семейные ценности и коммеморативные практики», поддержанного Российским научным фондом на 2022-2023 годы. Одной из задач проекта стало проведение в 2022 году серии социологических исследований на территории Липецкой, Саратовской, Свердловской и Кемеровской областей, а также Республики Татарстан. Задачей данного исследования являлось выявление и сравнительный анализ уровня знаний о семейном прошлом, интерпретации событий семейного прошлого в контексте нарративов представителей разных поколений мигрантов внутри одной семьи. Еще одной важной задачей исследований стало выявление наиболее актуальных практик и каналов трансляции семейной памяти разных поколений мигрантов. Исследование проводилось с использованием качественных (нарративное интервью) и количественных (анкетирование) методов.

В предлагаемой статье представлены результаты очного анкетирования 300 мигрантов, постоянно проживающих на территории Липецкой области. Выборка квотная (многоступенчатая). Квотами являются пол и возраст респондента, а также принадлежность к разным поколениям мигрантов. Исследование проведено в 2022 году. Для анализа результатов использованы частотное распределение ответов и таблицы сопряженности (поколенческий анализ). Для проведения анкетирования нами были выделены представители первого поколения или поколения «1» (приехал из родной страны в возрасте старше 18 лет), полуторного поколения, включавшего в себя поколение «1,25» (приехал в возрасте 13-17 лет), поколение «1,5» (приехал в возрасте 6-12 лет) и поколение «1,75» (приехал в дошкольном возрасте), а также второго поколения или поколения «2» (родился в России).

В рамках нашего исследования в Липецкой области весной 2022 года нами также были проинтервьюированы 35 человек (14 семей), имеющих миграционное прошлое. В силу специфики миграционной среды в России, представленной в первую очередь выходцами из государств бывшего СНГ (Средняя Азия и Закавказье), нами были проинтервьюированы двухпоколенные семьи. Качественное исследование было проведено методом нарративного интервью на основе методологии биографического интервью Фритца Шютце (6 шагов) [16, 17]. Как известно, Фритц Шютце предлагает рассматривать биографический рассказ, записанный в ходе нарративного интервью как концептуально единый процесс, который одновременно разворачивается на фоне проявления всей смысловой структуры биографии. В таком случае интервьюер не прерывает рассказчика, позволяя ему самому выстроить сюжет рассказа в свободной форме. Лишь в завершении интервью рассказчикам предлагается ответить на ряд уточняющих вопросов, что на языке теории Шютце получило наименование «фазы нарративных вопросов» [16, s.80]. По мысли Ф. Шютце история жизни – это секвенционально упорядоченное наслоение больших и малых секвенционально же упорядоченных процессуальных структур. Со сменой доминантных процессуальных структур с течением времени изменяется также соответствующее общее толкование истории жизни носителем биографии. Важнейшая цель методологии Ф. Шютце – это соотнесение истории жизни информанта с его субъективными интерпретациями. Это достигается через сопоставление таких процессуальных структур как интенциональные процессы (жизненные цели носителя биографии, предпринятые им действия в процессе преодоления сложных жизненных ситуаций), институциональные образцы (предписанные правила поведения со стороны семьи, образовательной системы, профессионального круга) и кривые течения (динамика идентичности в целом). Комментируя идеи Ф. Шютце, Е.Ю. Рождественская отмечает, что кривые течения в биографическом анализе Ф. Шютце могут иметь положительное (восходящие в прогрессии, путем установления новых социальных позиций открывают новые пространственные возможности для действий и развития личности носителя биографии) и отрицательное (нисходящие в прогрессии, они ограничивают пространство возможных действий и развития носителя биографии в ходе особого наслоения условий действий, которые не могут контролироваться самим носителем биографии) значение. Он подчеркивает, что «идентичность биографанта не совпадает по ритму с процессуальными структурами течения жизни, поскольку поиск, придание смысла биографии становятся возможными по мере смены жизненных позиций, отодвигания в прошлое ситуаций, формирования к ним временной дистанции» [17, c.114]. Таким образом, в ситуации биографии рассказывающее Я представляет свое прошлое, то есть рассказанное Я, выступая в качестве вспомненного носителя действий.

Концептуальной рамкой нашей работы является транснациональный подход, методологическое значение которого состоит в акценте на создание сообществами мигрантов социальных полей, пересекающих географические, культурные и политические границы [18, 19, 20, 21]. Речь идет о социальном поле, создаваемом мигрантами и включающим себя одновременно социокультурные практики как принимающего общества, так и страны исхода. В современных исследованиях подчеркивается, что «мигранты становятся трансмигрантами в том случае, когда развивают и поддерживают множественные семейные, экономические, социальные, организационные, религиозные и политические отношения, пересекающие государственные границы, а их публичные идентичности формируются во взаимодействии с более чем одним национальным государством. В принимающем обществе они не временные жители, потому что поселились и начали инкорпорироваться в экономику и политические институты, локальности и паттерны повседневной жизни страны, где живут в настоящий момент. Однако в то же самое время они сохраняют связи, строят институты, управляют транзакциями и влияют на локальные и национальные события в странах, откуда эмигрировали» [22, с.15]. Не менее важен для нас и тот факт, что именно семья (чаще расширенная) оказывается основной транснациональной единицей [23]. В исследованиях подчеркивается, что «под транснациональными семьями понимаются такие семьи, члены которых разделены и проживают в разных государствах, зачастую довольно продолжительное время, однако несмотря на это поддерживают контакты и создают чувство семейного единства, общности и эмоциональной сопричастности» [22, с.20]. В рамках российского случая это, как правило, связано с проживанием старших родственников в странах исхода, в то время как их дети и внуки проживают, работают и учатся в России.

Праксиологическое понимание семейной памяти

В одном из наиболее заметных исследований последних лет семейная память (семейно-родовая память) трактуется как «программа восприятия, воспроизведения, сохранения и передачи социального наследия, сложившаяся в сознании человека как репрезентант сложнейшей социальной системы родства – свойства, являющегося базовой матрицей по отношению ко всем остальным общественным отношениям. Память "окрашивает" их чувствами, мифологизирует и трансформирует, передается потомкам в виде семейных историй, легенд. В последующих поколениях это закрепляется в своеобразии ментальных характеристик общности» [24, c.18]. Соглашаясь с этим определением, можно утверждать, что семейная память представляет собой, прежде всего, определенную систему знаний, убеждений, мифологий и легенд о прошлом семьи, а также об отраженных в нем исторических событиях. Однако семейная память представляет собой и совокупность практик воспроизводства семейного опыта, которые могут быть отрефлектированными, а могут таковыми и не являться. Именно практическая, повседневная, сторона воспроизводства семейных отношений превалирует над другими ее элементами. Л.Ю. Логунова отмечает: «пространство родства определяет специфику структуры семейно-родовой памяти, событийность жизненных ситуаций фиксируется семейно-родовой памятью в зависимости от социальных позиций родственной группы, инвариантности частных практик и жизненных стратегий в разных исторических и поселенческих ситуациях» [24, c.31].

Постметафизическое понимание социального актуализировало идею практик как той среды, в которой происходит социальное взаимодействие и конструирование социального порядка [25]. Применение идей «практического поворота» в исследованиях коллективной памяти (memory studies) давно уже показало свою плодотворность. Именно идея практик как среды воспроизводства социального оказала стимулирующее воздействие на рост исследований коллективной памяти, объем фундаментальных и прикладных исследований которой позволяют исследователям говорить о memory studies как особой междисциплинарной области научного познания. В этой связи исследование практической составляющей передачи семейных традиций и ценностей является более перспективным, чем изучение простого уровня осведомленности об истории страны исхода и информации о семейном прошлом. Говоря иначе, история страны исхода и знания о семейном прошлом актуализируются в контексте самих практик взаимодействия между поколениями мигрантов.

Предметный характер деятельности позволяет рассматривать семейную память не только как совокупность знаний по истории семьи, но и как набор привычек, характерных для сферы труда, быта и досуга в семье [26]. Праксиологический подход к семейной памяти показывает, что к семейной памяти обращается конкретный человек сквозь призму своей автобиографической памяти и ее кризисов. Личность оказывается тем селектором, который каждый раз из перспективы настоящего принимает решение, какую часть семейной памяти актуализировать, а что оставить в тени. Этот тезис может быть удачно проиллюстрирован на примере концепта «постпамять» Марианны Хирш, которая в своей книге убедительно показывает трансформацию семейной памяти о Холокосте в межпоколенческой перспективе [27].

Понимание деятельности как системы позволяет обратить особое внимание на сами практики согласования различных способов тематизации семейного прошлого, на сам комплекс взаимоотношений основных составляющих семейной памяти, представленный не только семейными нарративами и артефактами, но и повседневными традициями труда, быта и досуга. Таким образом, семейная память в подобном случае оказывается механизмом языкового преобразования практик семейного исторического опыта, она преобразует исторический опыт в нарратив. Более того, семейная память способствует преобразованию коммуникации в общение, то есть коммуникация приобретает форму эмоциональной вовлеченности в процесс такого обмена и интенционального переживания опыта прошлого.

Однако было бы неверным полагать, что семейная память и ее практики трансляции исторического опыта существуют как нечто замкнутое внутри семьи. Совершенно справедливо полагает немецкая исследовательница Астрид Эрл, что «версии семейного прошлого создаются коллективном <…>, «единство семейной памяти основывается не столько на непрерывности историй, которые рассказываются, сколько более на преемственности возможностей для актов участия в процессе воспоминания. Семейная память, таким образом, это динамическая и контекстуальная конструкция, которая может в значительной степени изменяться во времени как и вследствие различной среди и аудиторий» [28, p.313]. В нашем недавнем исследовании особенностей повседневной мифологии семейной памяти современной российской провинции мы стремились показать семейную память в качестве динамического поля смыслов и практик семейного исторического опыта, располагающегося между автобиографической памятью индивида и исторической культурой [26, c. 219]. Удачное определение исторической культуры находим в работе английского историка Дэвида Вульфа. Он полагает, что «историческая культура состоит из привычных способов мышления, языков и средств коммуникации, моделей социального согласия, которые включают элитарные и народные, нарративные и не-нарративные типы дискурса <…> Сверх того, представления о прошлом в любой исторической культуре являются <…> частью ментального и вербального фона того общества, которое использует их, пуская в обращение среди современников посредством устной речи, письма и других средств коммуникации. Это движение и процесс обмена элементов исторической культуры можно для удобства назвать ее социальной циркуляцией» [29, p.9-10]. Наша точка зрения состоит в том, что историческая культура является не просто посредником, но активной средой, которая осуществляет взаимодействие между различными типами знания о прошлом и формами памяти сообществ, а также присущими им ценностными основаниями в отношении к прошлому. В таком случае семейная память оказывается одновременно одной из сред данной циркуляции, но одновременно и оказывается под влиянием этой циркуляции образов прошлого, помещающей семейные воспоминания в новые интерпретативные контексты.

Культура принимающего общества в

семейной памяти мигрантов

Отечественные демографы и социологи неоднократно отмечали тот факт, что основная масса иноэтничных и внешних мигрантов в России по-прежнему связана с выходцами из бывших союзных республик (Закавказье, Средняя Азия) [1, 10, 11]. Принимая во внимание данное обстоятельство, в нашем исследовании мы постарались учитывать сразу несколько поколений мигрантов, родители или старшие родственники которых могли оказаться в нашей стране еще в советские годы. Соответственно, нами были сопоставлены ответы представителей первого, полуторного и второго поколений, различия между которыми мы обозначили выше.

Целый ряд вопросов анкеты был призван проанализировать возрастные и образовательные особенности мигрантов. Анкетирование показало, что две трети наших респондентов приехали в Россию уже после совершеннолетия и таким образом относятся к первому поколению. Вместе с тем внутри данного поколения «1» было выявлено преобладание возрастной группы 30-39 лет (32 %). Показательно также, что представители возрастных когорт от 40 лет и старше составили в сумме 41 % опрошенных. Данные цифры представляются вполне понятными, учитывая доминирование трудовой иммиграции в России. В этой связи сохраняет свое значение вывод В.С. Малахова о том, что «в России еще не вступило в активную жизнь «второе поколение» мигрантов <…> Если первое поколение мигрантов, как правило, нацелено на адаптацию к условиям принимающей страны (а потому предпочитает вести себя максимально конформно), то их дети не склонны к такой степени конформизма» [1, с.13].

Респондентам был также задан вопрос о длительности проживания на территории области. Было выявлено, что почти треть опрошенных проживают в Липецкой области от 6 до 10 лет. Почти пятая часть опрошенных (18,2 %) заявили, что проживают в Липецкой области от 3 до 5 лет. Таким же оказалось число тех, кто прожил в области от 11 до 20 лет. Тенденции преобладания трудовой миграции в России и стремление мигрантов возвращаться на малую Родину особенно заметны вследствие числа тех, кто прожил в России более 21 года (13,6 %), а также тех, кто родился в нашей стране (4,5 %). Интересными оказались результаты изучения образовательного уровня приезжих, где заметным (36,3 %) оказалось число тех, кто имел высшее образование. Вместе с тем 4,5 % опрошенных из этого числа являлись представителями поколения «2», то есть родились в России, а высокий процент высшего образования среди приезжих предположительно может быть связан с получением ими высшего образования в России. Цифры ответов на вопрос об уровне образования показывают, что в большинстве случаев мигранты, приезжающие в Россию имеют либо неполное среднее, либо среднее профессиональное образование (27,2 %). Это соотносится с недавними исследованиями наших коллег [11]. Показательно также, что из 13,6 % опрошенных, указавших на наличие у них среднего полного образования 9 % родились или большую часть своей жизни провели в России (поколения «1,75» и «2»).

Первый блок вопросов анкеты был связан с вопросами осмысления переезда в Россию и отношения к культурным традициям принимающего общества. Фактор семейных и земляческих отношений продолжает оставаться важнейшим в контексте понимания причин выбора места эмиграции. Так, отвечая на вопрос о причинах выбора Липецкой области и г. Липецка 72,7 % опрошенных указали на факт проживания в данном регионе родственников и земляков. Показательно также, что для 9 % опрошенных выбор места проживания был случайным.

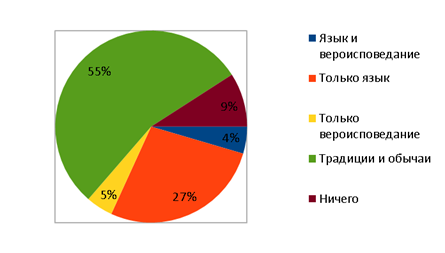

Исследование выявило достаточно высокий уровень открытости мигрантов по отношению к отдельным сторонам культурной памяти принимающего общества в России. В частности, ответы респондентов на вопрос «Что Вы готовы перенять (уже переняли) из Российской культуры в повседневную жизнь своей семьи?» выявил готовность перенимать светские традиции и обычаи России (54,5 %), а также язык (27,3 %). При этом религиозный аспект взаимодействия с представителями принимающего общества выявил неготовность значительной части мигрантов положительно относиться к смене вероисповедания детей и ближайших родственников (Диаграмма 1). Показательно, что только 4,5 % опрошенных в поколении «2» указали на возможность перенять вероисповедание принимающего общества.

Диаграмма 1. Результаты ответов на вопрос «Что Вы готовы перенять (уже переняли) из российской культуры в повседневную жизнь своей семьи?»

Важным маркером отношения к культурной памяти принимающего общества является использование в семье его языка, а также открытость по отношению к местным праздникам. Как показывает опыт зарубежных исследований даже те группы иммигрантов, которые можно было бы назвать глубоко интегрированными, как правило, используют в семье либо родной язык, либо в равной мере используют и родной язык и язык принимающего общества [7, 8]. В нашем случае был также зафиксирован достаточно высокий уровень использования русского языка в семейной жизни. Половина наших респондентов (50,1 %) отметили, что стараются намеренно использовать русский язык дома, а для 27,3 % русский язык вообще является родным. Достаточно ожидаемым было увидеть, что почти четверть опрошенных (22,7 %) используют русский язык тогда, когда испытывают недостаток слов родного языка.

Респондентам был также задан вопрос об отношении в их семьях к религиозным и светским праздникам принимающего общества. Сравнивая ответы с результатами нашего недавнего исследования [32] можно говорить об относительном улучшении ситуации в сфере открытости сообществ мигрантов праздничной культуре принимающего общества в России. Результаты нашего предыдущего исследования показали, что мигранты в России в целом положительно оценивают российские светские и религиозные праздники, однако только треть из них заявили, что готовы принимать в них активное участие (в особенности мигранты старше 50 лет из государств СНГ). Нами также было выявлено, что с возрастом и увеличением длительности проживания, мигранты находят больше возможностей для отмечания религиозных праздников [32]. В текущем исследовании, отвечая на вопрос «Как Ваша семья относится к местным праздникам?», почти две трети респондентов (72,7 %) указали на ответ, что они принимают и празднуют не только светские, но и религиозные местные праздники. Вместе с тем, данная сфера продолжает оставаться достаточно закрытой для праздничной культуры принимающего общества. Об этом говорят ответы указавших только на светские праздники (18,2 %), а также достаточно высокий процент тех, кто вообще не разделяет местных праздников (9,1 %). Результаты ответа на данный вопрос в межпоколенческом аспекте показывают, что наиболее открытыми местным праздниками оказались представители поколения «1», приехавшие в Россию в зрелом возрасте и представители поколения «2», рожденные в России. Данные результаты были ожидаемы в силу наличия памяти о советских культурных практиках в первом случае и большей степенью интеграции в принимающее общество во втором. При этом доля тех, кто в поколении «1» принимает и празднует в семье только светские праздники России также остается высокой (18,2%).

Несмотря на то, что семейная память в первую очередь связана с представлениями об истории семьи, важной рамкой для семейных коммемораций выступают исторические события. В этой связи мы задавали респондентам вопрос о том какие из перечисленных событий недавнего российского прошлого оказали на их семью наибольшее влияние. И здесь ответы зримо выявили глубокие различия между поколениями тех, кто приехал в Россию в детском и юношеском возрасте, тех, кто родился и учится в нашей стране, а также между старшим поколением, ставшим свидетелями исторических событий последних тридцати лет. Вполне ожидаемо, что для поколения «1» наиболее значимым событием оказался распад СССР в 1991 году. Этот вариант выбрала треть опрошенных (31,8 %). Вторым по значимости событием для этого поколения стал валютный кризис 2014-2015 годов (13,6 %). Чуть менее чувствительным для семей наших респондентов оказался приход к власти М.С. Горбачева и начало Перестройки (9,1 %). Вместе с тем почти 14 % опрошенных указали, что не застали ни одного кризиса в России, поскольку приехали позже. Иными оказались ответы представителей поколения «1,25», которые приехали в Россию в возрасте 13-17 лет. По оценкам данной возрастной группы (неожиданно для нас) наиболее заметное влияние на их семьи оказали Августовский путч 18-21 августа 1991 года, а также вполне ожидаемо валютный кризис в России 2014-2015 годов. Сходная ситуация сложилась и в поколении «1,5», представители которого приехали в Россию в возрасте 6-12 лет. Неожиданная актуальность Августовского путча в данных двух поколениях, на наш взгляд, объясняется в большей мере влиянием системы образования. где данному историческому событию уделяется большое место в новейшей истории России. При этом для представителей поколений «1,75» и «2» наиболее значимыми, как и для старших родственников, оказались события распада СССР. В данном случае это может быть объяснено не только вовлеченностью в российскую систему образования, но и семейными коммеморациями, где мнения и оценки старших родственников во многом могут определять оценки младших поколений.

Поскольку семейная память представляет собой не только знания о семейном прошлом, но и практический контекст передачи семейного наследия, один из вопросов нашей анкеты был посвящен возможности респондентов сравнить образ жизни семьи в стране исхода и после переезда в Россию. Наибольший интерес для нас представляли ответы представителей поколения «1», поскольку, имея опыт длительного проживания в стране исхода, они действительно могли констатировать наличие изменений в образе жизни. Обработка результатов анкетирования данной возрастной группы показала, что только 13,8 % опрошенных готовы заявить, что их образ жизни не поменялся. Почти пятая часть опрошенных в данном поколении отметила, что образ жизни практически не изменился (18 %). Такое же количество опрошенных констатировали, что образ жизни отличается, но не существенно (18,2 %). Таким образом, даже несмотря на то, что больше четверти представителей данного поколения указали, что их образ жизни существенно изменился (27,3 %), результаты анкетирования показывают, что почти половина опрошенных практически не изменила свой образ жизни. Сравнивая ответы поколения «1» с поколениями «1,25» и «1,5», мы увидели, что подавляющее большинство респондентов в данных поколениях, приехавших в Россию в детском и юношеском возрасте наоборот указали на заметный контраст между образом жизни в стране исхода и в России. Показательно в данном случае, что представители еще двух поколений, приехавшие в Россию в дошкольном возрасте (поколение «1,75») или вообще родившиеся в нашей стране (поколение «2»), оказались единодушны, отметив, что образ жизни сильно отличается. Сложившаяся ситуация является абсолютно понятной в свете похожих тенденций за рубежом, где мы также видим существенную интеграцию полуторного и второго поколений мигрантов в повседневные практики принимающего общества [6, 7, 8].

Глубже понять специфику межпоколенческих различий в восприятии культурных практик принимающего общества нам помогло интервьюирование. Результаты сравнительного анализа интервью шести двухпоколенных семей выявили однозначное доминирование восходящих кривых нарративов, когда миграционный опыт оказывался важным фактором дальнейшей семейной динамики информантов. Применение методологии Ф. Шютце, когда семейная история рассматривалась нами как своеобразная коллективная биография семьи, показало, что интерпретационные усилия, предпринимаемые информантами по представлению семейной истории, в большинстве случаев, совпадали с биографическими процессами рассказчиков и их старших родственников. Ключевым событием для абсолютного большинства семей оказывался переезд в Россию. Интенциональные процессы, реализуемые семьей как субъектом коммеморации, позволяли преодолевать институциональные ограничения, что и позволило нам видеть семейные биографии как восходящий процесс. При этом в случае представителей первого поколения значимым фактором оказывалась ностальгия по стране исхода, которая приобретала черты как общей ностальгии по СССР, так и ностальгии по образу жизни в целом. «Переезд в другую страну дался нам очень тяжело <…> не в плане документов, а в плане смены общества целиком и полностью. Азиатская страна, она более уважительно относится к взрослому поколению, поколению дедушек и бабушек. Все, что с этим связано здесь в России очень видно <…> например, в автобусе молодые люди ни в коем разе не проявляют уважением к беременным и пожилым людям» (Дмитрий, 42 года). Представители полуторного поколения также демонстрировали ностальгию, но она оказалась связана не столько со страной исхода в целом, сколько с отдельными вещами, практиками или памятными местами.

Важным моментом, выявленным нами в интервью первого и полуторного поколений мигрантов, является сохранение противопоставления своей семьи принимающему обществу («мы – они», «у нас – у вас», «наши традиции – ваши традиции»). Среди представителей второго поколения данная тенденция была менее заметна, поскольку Россия воспринималась как место рождения, а сами информанты говорили о себе как о гражданах России. Вместе с тем все поколения продемонстрировали наличие тенденции к совмещению праздников страны исхода и принимающего общества. Однако если первое поколение активно заявляло о своей приверженности религиозным праздникам страны исхода и светским – принимающей страны, то в случае полуторного и второго поколения была зафиксирована неразличимость светских и религиозных праздников, а также высокий уровень участия в светских праздниках России. «Я – азербайджанец и у меня традиционное воспитание, присущее именно моему народу, но более демократическое. Мы идем со временем. Моя семья достаточно верующая, но сам я не являюсь таким <…> Мы все читали Коран, но мы не фанатики, мы более современные» (Амиль, 19 лет).

Особенности трансляции семейной памяти мигрантов в межпоколенческой перспективе

Ситуация в принимающем обществе и отношение к нему со стороны мигрантов являются важным, но отнюдь не единственным фактором, оказывающим влияние на специфику коммеморативных практик сообществ мигрантов. Не менее важную роль играют особенности самой трансляции семейной памяти в межпоколенческой перспективе. Стремясь понять особенности данной трансляции, во втором блоке мы задавали нашим респондентам вопросы об актуальности традиций и обычаев страны исхода, эмоциональном отношении к прежней жизни, об интересе к семейным нарративам и особенностям передачи и хранения семейных реликвий.

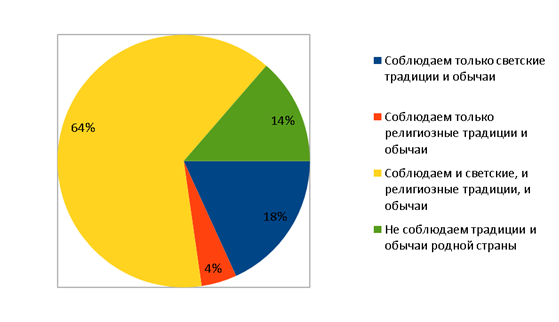

Анкетирование выявило высокий уровень сохранения традиций и обычаев в семейной жизни среди наших респондентов. Так, более половины опрошенных (64%) указали, что соблюдают в семейной жизни как светские, так и религиозные традиции страны исхода. При этом достаточно заметной оказалась доля тех, кто соблюдает только светские традиции (18,2 %) и практически незаметной оказалась доля тех, кто соблюдает только религиозные традиции (4 %). В данном случае следует отметить, что сами мигранты вряд ли проводят четкую демаркационную линию между светскими и религиозными традициями и обычаями. Это подтверждается результатами интервьюирования, когда нашим респондентам зачастую было трудно маркировать традиции как светские или религиозные. В ответах респондентов на данный вопрос достаточно зримо проявила набирающая силу тенденция отрицательного отношения к традициям и обычаям страны исхода. Так, 14 % опрошенных мигрантов в Липецкой области вообще заявили, что не соблюдают данные традиции (Диаграмма 2).

Диаграмма 2. Результаты ответов на вопрос

«Соблюдаете ли Вы в семье традиции и обычаи своей родной страны?»

Объяснить столь значительное число отрицательных ответов было достаточно легко после обращения к специфике ответов в рамках сравнительного анализа поколений. Детальный анализ ответов применительно к разным поколениям показал, что две трети опрошенных, ответивших отрицательно были людьми полуторного и второго поколения (12% из 14 % ответивших). Данная ситуация полностью объяснима в свете международного опыта. Так, например, Джозефина Рааш в своем исследовании показывает, что дети мигрантов в Берлине зачастую не стремятся к формированию исторического сознания, отражающего их диаспорную или гибридную идентичность. Она отмечает, что они идентифицируют себя ситуативно, выбирая в качестве значимых дат и событий разные страницы международного прошлого [6, p.82]. Показателен также пример разных поколений боснийских мигрантов в Дании, ставших объектом научного интереса Санды Уллен, исследователя из Венского университета. Взяв в качестве объекта исследования одну семью и ее регулярные визиты в Боснию, Санда Уллен проанализирована представления и память разных поколений боснийских беженцев в отношении их дома и мест памяти в стране исхода. Было выявлено, что если для старших поколений членов семьи посещение дома являлось напоминанием о довоенных временах и возвращением в прошлое, то для молодых боснийцев это место представлялось как пространство отдыха и зона встреч со старшими родственниками [7, p.94].

Результаты сравнительного анализа интервью нескольких поколений мигрантов в Липецкой области позволили глубже понять особенности различного отношения к традициям страны исхода. В интервью представителей первого поколения нами были выявлены тенденции рассматривать сохранение традиций как нравственный долг, избегание попыток критически оценивать культурное наследие страны исхода, а также стремление говорить о традициях и обычаях от имени народа. В отличие от них представители второго поколения продемонстрировали более персональный взгляд, принимая одни традиции и не соглашаясь с другими. Еще одной тенденцией зримо выступило позиционирование себя в рассказе как гражданина России.

Нами также был задан вопрос об эмоциональном отношении респондентов к воспоминаниям о жизни в стране исхода. Ответы на вопрос выявили ожидаемое единодушие, причем не только среди тех, кто приехал в Россию после 18 лет, но и, что показательно, среди тех, кто родился в России. Как мы и предполагали более 91 % опрошенных отметили, что вспоминают жизнь в стране исхода с добрыми чувствами. Единодушие разных поколений здесь объясняется влиянием старших поколений на младшие в их оценках страны исхода и ее традиций, что является общим для любой семейной памяти [26]. Показателен другой факт. Оставшиеся 9 %, указавших на нейтральность воспоминаний о стране исхода, оказались практически в равной степени распределенными только между двумя поколениями – первым поколением (4,2 %) и вторым поколением (4,8 %). В первом случае причина может быть связана с разочарованием жизнью в стране исхода, в то время как во втором случае речь может идти об индифферентности в связи с тем, что молодые люди просто ни разу не были на своей исторической Родине и, в силу своего круга общения в России, не испытывают к ней никакой эмоциональной привязанности. Данная ситуация была зафиксирована нами в ходе интервьюирования двух семей, где представители молодежи откровенно заявляли о своем равнодушии к стране исхода родителей, рассматривая Россию как свою полноценную Родину. «А родился я сам уже в Чаплыгине. Так что в Армении я ни разу не был, как мои старшая и младшая сестры. Родились и выросли мы в России. Учились также в чаплыгинской школе. Теперь вот живем в Липецке, 1 курс заканчиваем <…> на Родине моих предков ни разу не был. И потребности поехать нет, в частности, мне – не интересно. Мне отец многое рассказывает, что там и как. То есть я некое представление имею. Как там дела обстоят. Тяготы поехать нет. Меня туда ничего не тянет. Там у меня прабабушка и прадедушка живут и еще некоторое количество родственников, но, как то не хочется пока туда ехать» (Арарат, 18 лет).

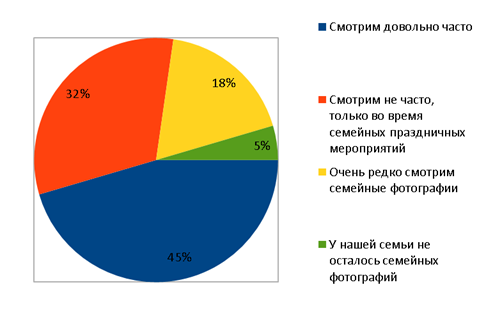

Не будет преувеличением утверждать, что одним из важнейших источников преемственности семейных является фотография, о роли которой в конструировании семейной памяти написано уже немало работ в России и за рубежом [27, 33]. В этой связи нашим респондентам были заданы вопросы об отношении к семейным реликвиям, частоте просмотра и особенностях хранения семейных фотографий. Задачей первого вопроса являлся общий анализ отношения представителей нескольких поколений мигрантов к практикам передачи семейных реликвий. Ответы на данный вопрос свидетельствовали об ожидаемом высоком уровне ценности семейных реликвий в сознании респондентов. Ни один опрошенный не выявил готовность передать реликвии в национальный музей или желания расстаться с семейными ценностями. На необходимость дальнейшей передачи реликвий следующему поколению в семье указали 77 % опрошенных, причем абсолютное большинство подобных ответов было выявлено во всех поколениях кроме первого (поколения «1,25», «1,5», «1,75», «2»). Несмотря на то, что среди представителей первого поколения почти 60 % опрошенных также указали на необходимость передачи семейного наследия, все же 22,7 % затруднились ответить на этот вопрос. Это объясняется, либо отсутствием самих семейных реликвий, вследствие переезда или каких-либо критических социальных событий в стране исхода, либо вторичностью самой проблемы коммемораций для трудовых мигрантов в России, далеко не всегда находящихся в приемлемых условиях для полноценной жизни в принимающем российском обществе [1]. Еще один вопрос касался частоты просмотра семейных фотографий, свидетельствующий об важной роли самой преемственности в семье. Ответы респондентов выявили в целом важную роль практик совместного просмотра семейных фотографий (Диаграмма 3). Чуть менее половины всех опрошенных (45,5 %) заявили, что смотрят фотографии достаточно часто. Также вполне ожидаемым было увидеть, что треть опрошенных (31,8 %) смотрит фотографии только по праздникам, что в целом характерно и для россиян. Анкетирование показало, что почти 20 % опрошенных очень редко смотрят фотографии и 4,5 % указали на факт отсутствия семейных фотографий как таковых.

Диаграмма 3. Результаты ответов на вопрос «Как часто Вы смотрите семейные фотоальбомы?»

Анализ ответов на данный вопрос в межпоколенческой перспективе показал постепенное снижение частоты просмотра по мере движения ко второму поколению. Если среди представителей первого поколения о высоком уровне частотности просмотров семейных фотографий оказалось чуть более трети опрошенных, а в поколении «1,25» абсолютное большинство, то среди представителей поколений «1,5», «1,75», «2» мы не обнаружили ни одного ответа в этом варианте. При этом если представители полуторного поколения в большинстве случаев указали на периодический просмотр семейных фото по праздникам, то уже во втором поколении число тех, кто периодически смотрит фотографии с родными и те, кто смотрит их крайне редко сравнялось.

Еще одним индикатором, указывающим на ценность и значимость образов семейного прошлого в межпоколенческой перспективе, являются практики хранения семейных реликвий. Один из вопросов анкеты в этой связи был посвящен тому как наши респонденты предпочитают хранить семейные фотографии. Анализируя ответы на данный вопрос, мы понимали, что современное влияние цифровой культуры и ее носителей информации вносит вполне объяснимые изменения в сами практики хранения и воспроизводства семейной памяти [34]. Результаты анкетирования показали достаточно равномерное распределение ответов по различным вариантам, отражающим больший или меньший уровень открытости современным цифровым технологиям. Почти 41 % опрошенных указали, что ведут альбомы, куда ни распечатывают фотографии. Чуть больше четверти опрошенных (27,3 %) отметили, что фотографии не печатают, но хранят на специальных цифровых носителях. И еще треть опрошенных (31,8 %) заявили, что хранят фотографии в телефоне и не собираются специально распечатывать их. Как мы и ожидали, наибольший процент указавших на факт ведения семейных альбомов был выявлен среди представителей первого поколения, что в первую очередь связано, на наш взгляд, с недоверием старших поколений цифровым носителям. При этом даже среди представителей первого поколения процент тех, кто пользуется цифровыми носителями или даже хранит фотографии в телефоне оказался практически равен числу тех, кто использует только специальные альбомы для напечатанных фотографий. В этом нет ничего удивительного, принимая во внимание трансформацию современной фотографии и доминирование цифровых носителей в современной исторической культуре. Также вполне ожидаемо было увидеть полное отсутствие интереса представителей полуторного и второго поколений к практикам хранения напечатанных фотографий, а также доминирование в их ответах открытости цифровым носителям. В этом вопросе существенных различий между представителями поколений «1,25», «1,5», «1,75», «2» мы не увидели, поскольку ответы, указавшие на хранение фотографий в телефоне, оказались равномерно распределены среди представителей перечисленных поколений.

Завершением второго блока стал вопрос об интересе респондентов к нарративам старших поколений, посвященным прошлому семьи. Задачей данного вопроса было выявление уровня готовности перенимать семейный исторический опыт. Несмотря на наши скептические ожидания, данный вопрос выявил удивительное единодушие респондентов, где почти 96% опрошенных среди представителей всех поколений заявили об однозначном интересе к семейным воспоминаниям старших родственников. Показательно, что только 5 % опрошенных и только среди первого поколения мигрантов затруднились ответить на данный вопрос. Подобное единодушие явно указывает на то, что семья и семейная память продолжает оставаться важнейшей сферой повседневной жизни мигрантов в российском обществе вне зависимости от глубины семейных исторических нарративов, а также обилия семейных реликвий. Более того, надо также учитывать тот факт, что не каждая семья способна забрать с собой большое количество семейных реликвий из страны исхода, что делает нарративы старших родственников практически единственным источником информации о семейном прошлом. Данный момент был ярко представлен практически во всех интервью с двухпоколенными семьями мигрантов, которые нам удалось собрать в Липецкой области. Характерно, что именно рассказы о семейном прошлом воспринимались как старшим, так и младшими поколениями мигрантов в качестве важнейшего источника сплоченности их сообщества в России, а в некоторых случаях интерпретировались информантами как особый семейный ритуал.

Подводя итоги исследования семейной памяти мигрантов в Липецкой области, необходимо помнить о том, что оно является региональным и требует сопоставления с другими российскими регионами, вошедшими в выборку. Однако на материале Липецкой области мы можем сделать ряд выводов. Наше исследование показало, что понимание особенностей трансформации семейной памяти внешних мигрантов в России вряд ли будет успешным без учета специфики коммеморативных практик и маркеров исторической идентичности принимающего общества, а также особенностей межпоколенческой динамики семейных коммемораций в сообществах мигрантов. Использование транснационализма как концептуальной рамки позволило нам рассматривать семейные коммеморации мигрантов как конфигурацию нарративов и практик, одновременно учитывающих исторические культуры как страны исхода, так и принимающего общества. Вместе с тем исследование показало, что данная конфигурация способна существенно изменяться вследствие межпоколенческой динамики. Отличительной особенностью России является доминирование трудовой миграции, что накладывает отпечаток на особенности коммеморативных практик мигрантов, где роль первого поколения все еще является ключевой.

Исследование выявило сохранение фактора семейных и земляческих отношений как основной причины выбора места переселения. Результаты анкетирования и интервьюирования позволяют сделать вывод о высоком уровне открытости первого, полуторного и второго поколений мигрантов по отношению к русскому языку и светским праздникам России. При этом мигранты продолжают рассматривать религиозные праздники страны исхода и принадлежность к диаспоре как маркеры своей идентичности, а также продолжают активно противопоставлять образы принимающего общества и страны исхода, что по-прежнему указывает на сосуществование сообществ памяти местных жителей и мигрантов как «параллельных» друг другу. Среди представителей всех поколений был зафиксирован высокий уровень положительного отношения к традициям страны исхода, где именно семейные коммеморации традиций оказались одним из важнейших факторов сплоченности сообществ мигрантов.

Результаты сравнительного анализа особенностей трансляции семейной памяти в межпоколенческой перспективе выявили целый ряд различий, свидетельствующих о неоднородности восприятия образов семейного прошлого у представителей первого, полуторного и второго поколений. В отличие от представителей первого поколения, их младшие современники указали, что их образ жизни существенно изменился после переезда в Россию.

Различие между поколениями также становится все более явным в рамках вовлеченности в религиозные традиции страны исхода. Если первое поколение демонстрирует полную вовлеченность в религиозные традиции и практики, то для полуторного и в особенности второго поколения религиозные традиции – в большей мере предмет интереса, а не повседневной практики. Более того, среди представителей второго поколения мигрантов в России оказалась заметной тенденция дифференцированного отношения к светским и религиозным традициям страны исхода, зависящего от личных представлений информанта. Заметные различия между поколениями были выявлены также и в предмете ностальгии по стране исхода. В случае первого поколения мы столкнулись с ностальгией по образу в жизни в целом, в особенности когда заходила речь о повседневной жизни в СССР. В интервью с представителями полуторного поколения речь в большей мере шла о ностальгии по отдельным практикам повседневной жизни в стране исхода, в то время как представители второго поколения ностальгировали не столько по практикам, сколько по старшим родственникам. Важнейшую роль для практик трансляции семейного исторического опыта продолжает играть фотография, а также семейные ритуалы, связанные с ее просмотром.

В целом, несмотря на межпоколенческие различия, влияние системы российского образования на младшие поколения, а также дигитализацию общественных коммемораций, семейная память продолжает оставаться важным фактором сохранения идентичности мигрантов в российском обществе вне зависимости от глубины семейных исторических нарративов, а также обилия семейных реликвий. В зависимости от направленности актуальной российской интеграционной политики [30] и тенденций развития российской исторической культуры дальнейшее использование образов семейной памяти мигрантов может иметь как конфликтогенный потенциал, так и выступать площадкой для диалога с другими локальными сообществами памяти.

Библиография

[1. Малахов В.С. Интеграция мигрантов: европейский опыт и перспективы России: рабочая тетрадь. М.: Спецкнига, 2014. 24 с.

]

[2. Memory and Migration: multidisciplinary approaches to memory studies / Creet J., Kitzmann A. (Eds.). Toronto: University of Toronto Press, 2011. 325 p.

]

[3. History, Memory and Migration: Perceptions of the Past and the Politics of Incorporation / Glynn J., Kleist O. (Eds.). London: Palgrave MacMillan, 2012. 243 p.

]

[4. Migration and Memory. Representations of Migration in Europe since 1960 / Hintermann C., Johansson C. (Eds.). Innsbruck: Studien Verlag, 2010. 224 p.

]

[5. Memories on the Move. Experiencing Mobility, Rethinking the Past / Palmberger, M. & Tošić, J. (Eds.). London: Palgrave MacMillan, 2012. 293 p.

]

[6. Raasch J. Using History to Relate: How teenagers in Germany Use History to Orient between Nationalities // History, Memory and Migration: Perceptions of the Past and the Politics of Incorporation / by I. Glynn, J.Olaf Kleist (Eds.). London: Palgrave MacMillan, 2012. pp. 68-87.

]

[7. Üllen S. Ambivalent Sites of Memories: The Meaning of Family Homes for Transnational Families // Memories on the Move Experiencing Mobility, Rethinking the Past / Monika Palmberger and Jelena Tošić (Eds.). London: Palgrave MacMillan, 2012. pp. 75-99.

]

[8. Palmberger M. How generations remember: Conflicting Histories and shared memories in Post-War Bosnia and Herzegovina. London: Palgrave Macmillan, 2016. 268 p.

]

[9. Мукомель В.И. Интеграция мигрантов: вызов, политика, социальные практики // Мир России. 2011. № 1. С.34-50.

]

[10. Дмитриев А.В., Пядухов Г.А. Мигранты и социум: интеграционный и дезинтеграционный потенциал практик взаимодействия // Социологические исследования. 2011. № 12 (332). С.50-59.

]

[11. Международная миграция и устойчивое развитие России / В.С. Малахов, Н.В. Мкртчян, О.И. Вендина, Ю.Ф. Флоринская, Е.А. Варшавер, А.Л. Рочева, В.А. Поставнин, Н.И. Власова, М.Е. Симон, И. Самсон. М.: «РАНХиГС», 2015. 78 c.

]

[12. Воронова М.В., Воронов В.В. Аналитическая модель факторов адаптации и интеграции мигрантов в регионах России // Власть. 2019. № 06. С.69-76.

]

[13. Божков О.Б., Игнатова С.Н. Процессы миграции и социальная память поколений // Labyrinth. Теории и практики культуры. 2020. № 1. С. 6-16.

]

[14. Овчинников А.В. Культурная память мигрантов Татарстана (по материалам армянской и азербайджанской диаспор) // Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук; Ответственный редактор В.И. Герасимов. 2018. С. 679-682.

]

[15. Линченко А.А. Культурная память мигрантов и принимающего общества в России и за рубежом: конфликтное измерение // Философия и культура. – 2020. № 6. С. 60-82.

]

[16. Schütze, F. Kognitive Figuren des autobiographischen Stegreiferzählens // Biographie und Soziale Wirklichkeit: neue Beiträge und Forschungsperspektiven / Kohli, Martin (Ed.); Robert, Günther (Ed.). Stuttgart: Metzler, 1984. S.78-117.

]

[17. Рождественская Е.Ю. Биографический метод в социологии. М.: Издательский дом ВШЭ, 2012. 381 с.

]

[18. «Жить в двух мирах»: переосмысливая транснационализм и транслокальность / сб. статей; под ред. О. Бредниковой и С. Абашина. М.: Новое литературное обозрение, 2021. 520 с.

]

[19. Migration and translational social spaces. Brookfield USA: Ashgate, 1999. 219 p.

]

[20. Vertovec S. Migrant transnationalism and modes of transformation // International Migration Review. 2004. Vol. 38. № 3. pp. 962-973.

]

[21. Levitt P., Jaworsky B.N. Transnational migration studies: past developments and future trends // Annual Review of Sociology. 2007. Vol. 33. pp. 129-156.

]

[22. Капустина Е., Борисова Е. Обзор теоретической дискуссии о концепции транснационализма // «Жить в двух мирах»: переосмысливая транснационализм и транслокальность / сб. статей; под ред. О. Бредниковой и С. Абашина. М.: Новое литературное обозрение, 2021. С.14-29.

]

[23. The Transnational Family: New European Frontiers and Global Networks. Oxford: Berg, 2002. 288 p.

]

[24. Логунова Л.Ю. Социально-философский анализ семейно-родовой памяти как программы социального наследования. Дисс. на соиск. уч.ст. доктора философских наук. 09.00.11. – социальная философия. Кемерово, 2011. 267 с.

]

[25. Волков, В.В. Теория практик / В.В. Волков, О.В. Хархордин. – Санкт-Петербург: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2008. 298 с.

]

[26. Повседневная мифология семейно-родовой памяти в культурном ландшафте современной российской провинции: научная аналитика и региональные социокультурные практики: монография / А.А. Линченко, А.Г. Иванов, И.П. Полякова [и др.]. – Липецк: Изд-во Липецкого государственного технического университета, 2020. 245 с.

]

[27. Хирш М. Поколение постпамяти. Письмо и визуальная культура после Холокоста. М.: Новое издательство, 2021. 428 с.

]

[28. Erll A. Locating Family in Cultural Memory Studies // Journal of Comparative Family Studies. 2011. Vol. 42. No. 3, pp. 303-318.

]

[29. Woolf D. The Social Circulation of the Past: English Historical Culture 1500-1730. Oxford : Oxford Univ. Press, 2003. 421 p.

]

[30. Скиперских А.В. Липецкая политическая элита: специфические черты, персоналии, тенденции инкорпорации // PolitBook. 2016. № 4. С.31-46.

]

[31. Линченко А.А., Благинин В.С., Батищев Р.Ю. Культурная память населения российской провинции в ситуации миграционных вызовов (на примере г. Липецка) // Гуманитарные исследования Центральной России. 2018. № 2 (7). С. 94-105.

]

[32. Благинин В.С., Линченко А.А., Головашина О.В. Праздничные коммеморации и символические даты в современном российском миграционном обществе // Власть. 2020. Т. 28. № 4. С. 42-50.

]

[33. Нуркова В.В. Зеркало с памятью: феномен фотографии: культурно-исторический анализ. М.: РГГУ, 2006. 286 с.

]

[34. Garde-Hansen J. Media and Memory. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011. 174 p.

]

References

[1. Malakhov, V.S. (2014). Migrant Integration: European Experience and Russia's Perspectives: Workbook. Moscow: Spetskniga.

]

[2. Creet, J., Kitzmann, A. (Eds.) (2011). Memory and Migration: multidisciplinary approaches to memory studies. Toronto: University of Toronto Press.

]

[3. Glynn, J., Kleist, O. (Eds.) (2012). History, Memory and Migration: Perceptions of the Past and the Politics of Incorporation. London: Palgrave MacMillan.

]

[4. Hintermann, C., Johansson, C. (Eds.) (2010). Migration and Memory. Representtions of Migration in Europe since 1960. Innsbruck: Studien Verlag.

]

[5. Palmberger, M. & Tošić, J. (Eds.) (2012). Memories on the Move. Experiencing Mobility, Rethinking the Past. London: Palgrave MacMillan.

]

[6. Raasch, J. (2012). Using History to Relate: How teenagers in Germany Use History to Orient between Nationalities. In History, Memory and Migration: Perceptions of the Past and the Politics of Incorporation / by I. Glynn, J. Olaf Kleist (Eds.) (pp.68-87). London: Palgrave MacMillan.

]

[7. Üllen, S. (2012). Ambivalent Sites of Memories: The Meaning of Family Homes for Transnational Families. In Memories on the Move Experiencing Mobility, Rethinking the Past / Monika Palmberger and Jelena Tošić (Eds.) (pp. 75-99) London: Palgrave MacMillan.

]

[8. Palmberger, M. (2016). How generations remember: Conflicting Histories and shared memories in Post-War Bosnia and Herzegovina. London: Palgrave Macmillan.

]

[9. Mukomel', V.I. (2011). Integration of migrants: challenge, politics, social practices. Mir Rossii, 1, 34-50.

]

[10. Dmitriev, A.V., Pyadukhov, G.A. (2011). Migrants and Society: Integration and Disintegration Potential of Interaction Practices. Sotsiologicheskie issledovaniya, 12 (332), 50-59.

]

[11. Malakhov, V.S., Mkrtchyan, N.V., Vendina, O.I. (Eds.) (2015). International migration and sustainable development of Russia. Mosow: «RANKhiGS».

]

[12. Voronova, M.V., Voronov, V.V. (2019). Analytical model of factors of adaptation and integration of migrants in the regions of Russia. Vlast, 6,69-76.

]

[13. Bozhkov, O.B., Ignatova, S.N. (2020). Migration processes and social memory of generations. Labyrinth. Teorii i praktiki kul'tury, 1, 6-16.

]

[14. Ovchinnikov, A.V. (2018). Cultural memory of Tatarstan migrants (based on the materials of the Armenian and Azerbaijani diasporas). In Russia: trends and development prospects. Yearbook (pp. 679-682). Moscow: Institut nauchnoj informacii po obshchestvennym naukam Rossijskoj akademii nauk.

]

[15. Linchenko, A.A. (2020). Cultural memory of migrants and the host society in Russia and abroad: a conflict dimension. Filosofiya i kul'tura, 6, 60-82.

]

[16. Schütze, F. (1984). Kognitive Figuren des autobiographischen Stegreiferzählens. In Biographie und Soziale Wirklichkeit: neue Beiträge und Forschungsperspektiven / Kohli, Martin (Ed.); Robert, Günther (Ed.) (s.78-117). Stuttgart: Metzler.

]

[17. Rozhdestvenskaya, E.Y. (2012). Biographical method in sociology. Moscow: Izdatel'skij dom VSE.

]

[18. Brednikova, O., Abashin, S. (Eds.) (2021). "Living in two worlds": rethinking transnationalism and translocality. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.

]

[19. Pries, L. (Ed.) (1999). Migration and translational social spaces. Brookfield USA: Ashgate.

]

[20. Vertovec, S. (2004). Migrant transnationalism and modes of transformation. International Migration Review, 38, 3, 962-973.

]

[21. Levitt, P., Jaworsky, B.N. (2007). Transnational migration studies: past developments and future trends. Annual Review of Sociology, 33, 129-156.

]

[22. Kapustina, E., Borisova, E. (2021). Review of the theoretical discussion about the concept of transnationalism. In "Living in two worlds": rethinking transnationalism and translocality / O. Brednikova & S. Abashin (Eds.) (pp.14-29). M.: Novoe literaturnoe obozrenie.

]

[23. Bryceson, D.F., Vuorela, U. (Eds.) (2002). The Transnational Family: New European Frontiers and Global Networks. Oxford: Berg.

]

[24. Logunova, L.Y. (2011). Socio-philosophical analysis of family memory as a program of social inheritance. Dissertation. Kemerovo.

]

[25. Volkov, V.V., Harhordin, O.V. (2008). Teoriya praktik. Sankt-Peterburg: Izdatel'stvo Evropejskogo universiteta v Sankt-Peterburge.

]

[26. Linchenko, A.A. (Ed.) (2020). Everyday mythology of family memory in the cultural landscape of the modern Russian province: scientific analytics and regional sociocultural practices. Lipeck: Izdatelstvo Lipeckogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta.

]

[27. Hirsh, M. (2021). The Generation of Postmemory: Writing and Visual Culture After the Holocaust. Moscow: Novoe izdatel'stvo.

]

[28. Erll, A. (2011). Locating Family in Cultural Memory Studies. Journal of Comparative Family Studies, 42, 3, 303-318.

]

[29. Woolf, D. (2003). The Social Circulation of the Past: English Historical Culture 1500-1730. Oxford: Oxford Univ. Press.

]

[30. Skiperskikh, A.V. (2016). Lipetsk political elite: peculiar features, personalities, incorporating trends. PolitBook, 4, 31-46.

]

[31. Linchenko, A.A., Blaginin, V.S., Batishchev, R.Y. (2018). Cultural memory of the population of the Russian province in the situation of migration challenges (on the example of the city of Lipetsk). Gumanitarnye issledovaniya Central'noj Rossii, 2 (7), 94-105.

]

[32. Blaginin, V.S., Linchenko, A.A., Golovashina, O.V. (2020). Festive Commemorations and Symbolic Dates in Modern Russian Migration Society. Vlast, 28, 4, 42-50.

]

[33. Nurkova, V.V. (2006). Mirror with Memory: Phenomenon of Photography: Cultural and Historical Analysis. Moscow: RGGU.

]

[34. Garde-Hansen, J. (2011). Media and Memory. Edinburgh: Edinburgh University Press.

]

Результаты процедуры рецензирования статьи

В связи с политикой двойного слепого рецензирования личность рецензента не раскрывается.

Со списком рецензентов издательства можно ознакомиться здесь.

В рецензируемой статье «Трансформация семейной памяти мигрантов в свете межпоколенческой динамики: на примере Липецкой области» предметом исследования выступает влияние межпоколенческой динамики на трансформацию семейной памяти мигрантов в современной России. Соответственно целью данной статьи является анализ межпоколенческой преемственности знаний, ценностей и практик семейной памяти внешних мигрантов в отдельно взятом российском регионе – Липецкой области.

Методология исследования базируется на транснациональном подходе, методологическое значение которого состоит в акценте на создание сообществами мигрантов социальных полей, пересекающих географические, культурные и политические границы. При этом акцент делается на исследование практической составляющей передачи семейных традиций и ценностей, а не изучение простого уровня осведомленности об истории страны исхода и информации о семейном прошлом. Основой оценки практической составляющей передачи семейных традиций и ценностей стало социологическое исследование в форме опроса и интервью шести двухпоколенных семей. Но авторами в явном виде не описывается дизайн социологического опроса: ни выборка, ни время, ни место проведение. А это не позволяет судить о его репрезентативности.

Актуальность исследования определяется тем, что в настоящее время культурная интеграция мигрантов продолжает оставаться насущной задачей для большинства стран мира. Для Российской Федерации проблема миграции оказывается тем более актуальной, потому что она, представляя собой наиболее развитое в экономическом отношении, стабильное в социальном и политическом плане государство, испытывает нужду в дополнительных трудовых ресурсах на фоне продолжающегося демографического кризиса и незаселенности, что ведет к необходимости осуществления миграционной политики, ориентированной на привлечение, адаптацию и интеграцию мигрантов.

Научная новизна публикации определяется результатами как практического, так и теоретического плана. В работе проработано такое ключевое понятие как семейная память, которая трактуется как программа восприятия, воспроизведения, сохранения и передачи социального наследия, сложившаяся в сознании мигранта. На основе социологических данных констатируется высокий уровень открытости мигрантов по отношению к отдельным сторонам культурной памяти принимающего общества в России, высокий уровень использования русского языка в семейной жизни, принятие и празднование в семье светских праздников России. В работе предпринята попытка раскрытия механизма трансляции семейной памяти в межпоколенческой перспективе, например, через отношение к семейным реликвиям. Но, на наш взгляд, вывод о том, что понимание особенностей трансформации семейной памяти внешних мигрантов в России вряд ли будет успешным без учета специфики коммеморативных практик и маркеров исторической идентичности принимающего общества, в работе не нашел подтверждения.

Данное исследование в целом обладает определенной общей последовательностью, но оставляет открытым необходимость такого структурного элемента статьи как «Специфика принимающего общества: случай Липецкой области», особенно в части презентации социологического исследование уровня открытости и тревожности жителей Липецкой области по отношению к образам прошлого и практикам памяти других культур и их носителей. Данный элемент в таком виде не вписан в общую логику исследования, по крайней мере, он не заканчивается какими-либо значимыми для проблематики исследования выводами. Статью отличает определённая обоснованность выводов. Однако работа содержит определенное число грамматических ошибок (описок): Росси (вместо Россия), а также нерасшифрованных аббревиатур (НЛМК).

Библиография работы включает 34 публикации. Она в полной мере соответствует заявленной теме. Апелляция к основным оппонентам достаточна.

Вывод: Статья имеет научно-практическую значимость. Работа может быть опубликована после того, как будет 1) или усилена доказательными вещами относительно учета специфики коммеморативных практик и маркеров исторической идентичности принимающего общества, или статья будет «избавлена» от этого фрагмента; 2) будет дано описание дизайна социологического исследования, чтобы можно было оценить его репрезентативность. Результаты могут быть использованы в процессе реализации миграционной политики.

Результаты процедуры повторного рецензирования статьи

В связи с политикой двойного слепого рецензирования личность рецензента не раскрывается.

Со списком рецензентов издательства можно ознакомиться здесь.

Предметом рецензируемого исследования выступают процессы трансформации семейной памяти как одного из ключевых факторов сохранения и трансляции идентичности мигрантов в российском обществе. Учитывая отмечаемый в последние десятилетия многими исследователями факт интенсификации миграционных процессов в развитых обществах, актуальность изучения институтов трансляции идентичности трудно переоценить. В пользу высокой важности этой темы говорит также бурный рост количества научных публикаций, посвящённых проблемам коллективной памяти и её трансформации в современном обществе. Поэтому интерес автора к данной теме вполне понятен. Тем более, что рецензируемая работа представляет собой очередной шаг в целой серии исследований коллективной памяти и миграционных сообществ, проведённых научным коллективом в предыдущие годы. В теоретико-методологическом плане помимо общенаучных аналитических методов в работе применялся транснациональный подход, позволяющий исследовать создаваемые мигрантами социальные поля, в которых объединяются социокультурные практики принимающего общества и страны исхода. В методическом плане в процессе сбора эмпирического материала использовалось шестишаговое биографическое интервью Фритца Шютце, а также анкетный опрос по квотной многоступенчатой выборке (N=300). Собранный материал статистически обрабатывался посредством частотного и корреляционного анализа. Корректное применение описанной методологии позволило автору получить результаты, имеющие признаки научной новизны. Прежде всего, научный интерес представляет выявленная и проанализированная специфика трансляции семейной памяти мигрантов в межпоколенческой перспективе: высокий уровень сохранения традиций и обычаев в жизни исследованных семей, воспроизводящийся интерес к нарративам старших поколений, а также эмоционально насыщенные воспоминания о жизни в стране исхода. Эти и другие факторы делают семью ключевым институтом трансляции коллективной памяти и, соответственно, воспроизводства идентичности. На этом фоне тем более интересен вывод автора о трансформации этого института в межпоколенческой перспективе на основе зафиксированных различий в восприятии образов семейного прошлого у представителей первого, полуторного и второго поколений мигрантов. Любопытен также выявленный в процессе исследования факт, что одной из основных причин выбора места переселения для мигрантов были семейные и земляческие отношения. Интуитивно понятно, что наличие семейных и/или земляческих связей в принимающей стране могут облегчить процесс переезда и адаптации, но когда это получает научное подтверждение, статус первоначальной интуиции меняется на подтверждённое научное знание. В структурном плане рецензируемая работа также производит положительное впечатление: её логика последовательна, а структурные элементы отражают основные аспекты проведённого исследования. В тексте выделены следующие разделы: - неозаглавленная вводная часть, в которой формулируется научная проблема, обосновывается её актуальность, проводится краткий обзор основных подходов к её решению, тщательнейшим образом описывается и аргументируется теоретический контекст и методологический выбор, ставится цель и задачи исследования; - «Праксиологическое понимание семейной памяти», где критически анализируются основные подходы к интерпретации исследуемого института и аргументируется «постметафизическое», деятельностное его понимание; - «Культура принимающего общества в семейной памяти мигрантов», где представлен анализ восприятия культурных практик принимающего общества сквозь призму семейно памяти; - «Особенности трансляции семейной памяти мигрантов в межпоколенческой перспективе», где проанализировано преломление проблематики семейной памяти в межпоколенческом ракурсе; - неозаглавленная заключительная часть, где резюмируются результаты проведённого исследования, делаются выводы и намечаются некоторые перспективы дальнейших исследований. В стилистическом плане статья также производит очень хорошее впечатление качественно оформленного исследования: она написана достаточно грамотно, на хорошем языке, с корректным использованием специальной научной терминологии. Библиография насчитывает 34 наименования, в том числе исследования на нескольких иностранных языках, и хорошо отражает состояние научных исследований по проблематике статьи. Апелляция к оппонентам имеет место в части обсуждения методологического выбора, а также основных подходов к пониманию института семейной памяти.

ОБЩИЙ ВЫВОД: предложенную к рецензированию статью можно квалифицировать как качественно выполненную научную работу, соответствующую всем требованиям, предъявляемым к работам подобного рода. Уровень проведённого анализа, навыки оперирования методологическими инструментами, а также оформление полученных результатов выдают наличие у автора исследовательского опыта. Представленный материал соответствует тематике журнала «Социодинамика», а полученные результаты будут интересны для политологов, социологов, культурологов, конфликтологов, специалистов в области государственного управления, исследования миграционных процессов, а также для студентов перечисленных специальностей. По результатам рецензирования статья рекомендуется к публикации.

|

Статья опубликована с лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) – Лицензия «С указанием авторства – Некоммерческая».

Статья опубликована с лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) – Лицензия «С указанием авторства – Некоммерческая».

Рус

Рус